離婚時に、子どもの親権を父親と母親、どちらが持つのかについて争いになるケースがあります。

「かわいい子どもたちを手放すなんて考えられない」

「どうしても子どもの親権が欲しい」

そう思っているお父さんもいることでしょう。

離婚をした場合、父親が親権を得られる可能性は一般的に低いといわれています。

しかし、可能性はゼロではありません。

父親が親権を得るための交渉ポイントを押さえておくことで、親権を得られる可能性を高められます。

このコラムでは、離婚時に父親が親権を得るための3つの交渉ポイントについて解説します。

「親権」とは?

未成年の子どもがいる場合、離婚する際には必ず父母のどちらかを親権者(単独親権者)と定めなればなりません。

まずは、交渉を進めるうえで知っておきたい親権の基礎知識を説明します。

(1)「親権」は、子どもの福祉を守るための親の権利義務

「親権」とは、未成年の子どもを育て、財産を管理し、子どもの法律行為を代理する権利のことです。

親権者には、未成年の子どもを養育する権利と義務があります(民法第818条)。

「親権」は「権利」であるように読めますが、社会的に未熟な子どもを保護して、子どもの精神的・肉体的な成長を図っていかなければならない親の「義務」という側面が強いものです。

そして、権利は放棄できますが、義務を一方的に放棄することは通常できません。

安易に親権を手に入れようと考えるのではなく、責任をもって子どもを養育する覚悟が必要です。

親権の具体的な内容として、「身上監護権」と「財産管理権」が法律上定められています。

1.身上監護権

社会的に未熟な立場にある子どもを守るための権利のことで、たとえば次のようなものです。

・子どもの身分行為(例:相続の承認、放棄)の代理権

・子どもの居所を指定する権利(民法第822条)

・子どもがビジネスをすることを許可する権利(同第6条)

・子どもにとって不利な労働契約を解除する権利(労働基準法第58条2項)

2.財産管理権

子どもの財産を親権者が管理する権利です。

未熟な子どもが自分で財産を管理することは難しいため、親権者が代理人として管理します。

「親権」と呼ばれているのはこの2つを合わせたものですが、離婚の際に身上監護権のみを分離して「親権者」と「監護者」に分けることも制度上は可能です。

(2)一般的に、父親の親権獲得は難しいといわれる

父親の親権獲得は難しいといわれています。

令和4年度司法統計を見てみても、離婚調停では9割以上で母親が親権を得ています。

親権者が母親の15,706件のうち、父親が監護権を得ているケースもわずか28件です。

そもそも現在、親権者と監護者を分けること自体が非常に少なくなっています。

参考:令和4年 司法統計年報 第23表 「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件のうち「子の親権者の定め」をすべき件数 親権者別 全家庭裁判所|裁判所

このように離婚調停などで親権を争う際は、後述する「母性優先の原則」「継続性の原則」などにより、母親に有利なケースが多いのが実態です。

(3)父親が親権を得た場合、得られなかった場合、養育費はどうなる?

養育費は「子どもの監護や教育のために必要な費用」を指し、子どもと離れて暮らす親が、子どもを引き取って一緒に暮らす親(多くの場合は親権者)に支払うものです。

離婚して親権を失っても、親であることには変わりないため、離婚後も子どもを扶養する義務を負います。

そのため、親権を得られず、子どもと離れて暮らすことになった場合には、養育費を支払わなければなりません。

詳しくは「子どもの養育費」をご覧ください。

(4)親権を得られなかった親は子どもに会えない?

子どもと離れて暮らす親には、定期的・継続的に子どもと会ったり交流したりできる権利があり、これを「面会交流権」といいます。

たしかに、離婚後、元配偶者と子どもを会わせたがらない親権者もいるようです。

しかし、面会交流権は、親だけでなく子どもの権利でもあります。

子どもが親に会いたいと思うのは当然のことであり、子どもの健全な成長のためにも、このような権利が認められています。

この面会交流の頻度や方法などは、離婚条件の交渉のなかで父母が「子の利益を最も優先して」定めることになっています(民法第766条1項)。

親同士で面会交流の方法、回数、日時、場所について協議し、話合いで決めることが難しい場合には、裁判所が関与し、解決を検討することになるでしょう。

親権を得られなかった場合にも子どもと会う方法について詳しくは「面会交流権」をご覧ください。

親権者はどうやって決める?

次は、親権者の決め方について見てみましょう。基本的には、離婚時に親同士の話合いで親権者を決めますが、話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所で親権者を決定することになります。

夫婦間で協議する

DVや虐待があるなど、話合いが困難な場合を除き、まずは話合いから始めます。

その際は、次のようなことを決めておきましょう。

- 親権を夫婦どちらが持つか

- 養育費をいくらにするか

- 養育費の支払方法や頻度

- 面会交流の方法 など

話合いでまとまった場合には離婚協議書を作成し、その書面は公正証書にしておくことをおすすめします。

離婚調停で話し合う

話合いがまとまらないときや、話合い自体ができないときには、家庭裁判所に離婚調停を申し立てましょう。

調停委員が互いの主張をまとめ、必要に応じて家庭裁判所調査官による調査を行いながら、より子どものために適切な親権者を選択し、双方が納得できるよう解決方法を提案します。

双方が納得する結論が出て、合意に至れば、離婚調停が成立します。

離婚裁判

離婚調停でも合意に至らなかった場合は、そのまま離婚裁判へ進み、どちらの親が親権を持つかについてもそのなかで争うことになります。

裁判になってから改めて調査を行うことは少なく、調停段階で行われた家庭裁判所調査官による調査を利用し、親権者が定められることが多いでしょう。

父親の親権交渉ポイント(1)「母性優先の原則」をクリアする事情や監護実績があるか

では、具体的に父親の親権交渉ポイントを見ていきましょう。

「母性優先の原則」とは?

親権者決定において、特に子どもが乳幼児の場合、父親より母親が親権者として有利に判断されやすい理由に「母性優先の原則」があります。

これは、特に乳幼児については、きめ細やかな監護養育が不可欠であり、特段の事情がない限り母の監護養育にゆだねることが子どもの福祉に合致するという考え方です。

このとき、重視されるのは「きめ細かな育児ができるかどうか」であって、生物学的な「母親」ではありません。

したがって、父親が「きめ細やかな監護養育」を実現できていることが重要です。

具体的には、たとえば次のような日常的な育児を行っていることです。

・スキンシップをする

・食事を作る

・お風呂にいれる

・寝かしつける

・トイレの介助や排泄物の始末をする

・衣服を着せる

なお、近時の裁判例では、親と子とのこのような結びつきや親密な関係は、子の出生時からの主たる監護者はどちらであるかという判断の中で考慮されているとの指摘もあります。

父親が親権者として認められやすいケース

「これまで継続的・安定的に子どもの監護養育を行なってきたか」

「離婚後の養育環境の見通しがついているか」

このような事情が大きな判断ポイントとなるでしょう。

また、親権者を決める際には、夫婦のいずれが「より子どものために」適切な親権者といえるかが重要です。

そのため、母親に次のような問題が見受けられるケースでは、親権交渉で父親が有利になりやすいでしょう。

1.母親が虐待や育児放棄をしている

2.母親が子どもの監護養育環境よりも、不貞相手との生活環境の安定を優先する傾向がある

ただし、母親の不倫が離婚の原因となった場合であっても、母親が不倫したこと自体を理由に、父親の親権が認められることはありません。

離婚の原因を作ったほうの親であっても、不倫そのものは育児に直接の影響はないため、それがただちに子どもの養育に不適格だといえる根拠にはならないからです。

父親の親権交渉ポイント(2)「継続性の原則」や「兄弟姉妹不分離の原則」をクリアできるか

親権者決定においては、「子どもの福祉」が最優先されるため、「継続性の原則」、「兄弟姉妹不分離の原則」が考慮要素となっています。

「継続性の原則」とは?

子どもにとって、現在主に世話をしてくれている親と引き離されたり、引越しや転校などによって環境の変化を強いられたりすることは心理的にダメージが大きいものです。

離婚の話合いの時点ですでに別居している夫婦も多いため、子どもが現在どちらと暮らしているかという点が重視されます。

もっとも、子どもと一緒に暮らしている点が重要とはいえ、子どもを無理やり連れ去ってしまうと、逆に不利な状況になります。

人間としてのモラルや遵法意識に欠けており、親権者としてふさわしくないと判断されてしまうためです。

父親がこのポイントをクリアするためには、別居時に子どもを引き取り、その後父親が子どもと安定して生活できているという実績があることが大切です。

このような実績があるにもかかわらず母親を親権者にすると、現在の安定した状態を無理に変更することになります。

そのため、このような実績は、裁判所や調停委員が、父親を親権者にすると判断する材料になりやすいでしょう。

「兄弟姉妹不分離の原則」とは?

もし子どもが複数いれば「兄弟姉妹不分離の原則」もポイントになります。

たとえば、公平に子どもを1人ずつ引き取ろうという考え方もありますが、子どもの視点からすると、兄弟姉妹と強い絆があり、「離れたくない」と感じていることもあります。

そのため、親権者の決定にあたり、兄弟姉妹が離れ離れにならないように、同じ親が親権を持つことが子どもの福祉のために重要だと考えられているのです。そこで、子どもが複数いる場合には、子どもたちを一緒に引き取れるだけの環境を維持できていることが大事です。

たとえば、父親の両親(子どもにとっては祖父母)から継続的な協力が期待できる、といった環境があることなどの事情があると、親権を得るために有利に働きやすいでしょう。

父親の親権交渉ポイント(3)子ども自身が父親との生活を望んでいるか

裁判所は、基本的に子どもに親を選ばせるようなことを避ける傾向があります。

それは、子どもに一方の親を選ばせることが、もう一方の親を捨て去ることを決断させることになりかねず、子どもの心の傷になり得るからです。

しかし、子どもが相当程度の年齢に至っている場合には、子ども自身の「どちらの親と一緒に暮らしたいか」という意向が尊重されます。

目安としては、大体10歳以上の子どもには「どちらの親と一緒に暮らしたいか」の意向を聴取したうえで、その意思を尊重する傾向があります。

また、子どもが15歳以上であれば、家庭裁判所は必ず子ども自身の意見を聴かなければならないと定められています(家事事件手続法169条2項)。

日ごろからの子どもとのかかわり方や関係性が問われています。

そのことを十分に理解し、子どもに自分を選ばせるように仕向けたり、子に親権者を決定する責任を押し付けたりするようなことは絶対にやめましょう。

親権交渉でトラブル!失敗!こんなときはどうすればいい?

次に、親権者決定前のトラブルや、親権を得られなかった場合の対処法について説明します。

(1)母親が勝手に子どもを連れて家を出て行った場合

親権者が決まる前に、母親が勝手に子どもを連れて出て行ってしまい、父親が困って相談に来られるケースは少なくありません。

子どもを取り戻す手段として、家庭裁判所に「子の監護者指定」と「子の引渡し」の調停または審判を申し立てる方法があります。また、緊急性が高い場合には、それらの調停または審判の申立てとともに、子の監護者を申立人と仮に定め、申立人に対して子を仮に引き渡せとの審判を求めるため、審判前の保全処分を申し立てるという手段もあります。

母親が単独で子どもを監護する期間が長くなり、監護に問題がなければ、親権の判断は父親に不利に働きます。そこで、法的手続は速やかに行う必要があるため、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

ここで気を付けなくてはならないのは、母親が勝手に子どもを連れて家を出た場合であっても、無理やり子どもを実力で取り返すようなことは避けなければならないということです。

これは、離婚調停や裁判になったときに、親権者決定の判断において不利になるおそれがあるからです。

(2)母親が親権者に決定した場合

母親が親権者に決定したとしても、離婚後に子どもと会うことを諦める必要はありません。

たとえば、次のような制度や手段があります。

面会交流のルールを決める

親権を得られずに子どもと離れて暮らさなければならなくなった場合も、親には「面会交流」の権利義務が認められています(民法第766条1項)。

離婚条件のなかで、面会交流のルールを定めておくとよいでしょう。

親権者の変更をする

いったん親権が母親に決定した場合であっても、離婚後の「親権者変更調停」により、親権者の変更が認められる可能性があります。

ただし、家庭裁判所は、基本的に一度決めた親権を簡単に変更すべきではないと考えています。

親権者の変更はとても慎重に判断される傾向があるため、親権者の変更が認められる可能性はかなり低いでしょう。

なお、離婚後に親権者を変更する場合、家庭裁判所による調停、または審判の手続を経る必要があります。

当事者間の合意のみによる親権者の変更はできません。

【まとめ】父親の親権獲得には、監護実績、子どもの生活の継続性などがポイント

一般的に、離婚の際に父親が親権を得るのは難しいケースが多いといえます。

しかし、日ごろから子どもの面倒を見ており、別居後は子どもを引き取っている場合、離婚後も子どもに継続して安定した生活を送らせることができると考えられます。子どもとの関係も良好であるといった事情が認められれば、親権を得られる可能性は高まるでしょう。

もっとも、いったん親権者が決まった場合、離婚後の親権者変更はなかなか認められません。

そのため、親権を得るための交渉は極めて慎重に進める必要があるでしょう。

また、親権を得られなかったとしても、子どもに会えなくなってしまうわけではありません。

離婚により子どもと離れて暮らす親には「面会交流権」があるため、離婚条件について話し合う際には、頻度や方法など、面会交流のルールも定めておくとよいでしょう。

離婚の際には、親権や面会交流だけでなく、ほかにも決めておくべき離婚条件が多くあります。

そのため、親権などの離婚条件でお悩みの場合は、弁護士に相談・依頼することがおすすめです。

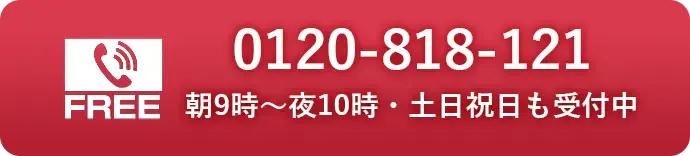

アディーレ法律事務所では、離婚に関する相談を積極的に受け付けています。

親権問題に限らず、離婚でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にぜひご相談ください。

どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。