打撲などの軽傷でも、交通事故によって負ったケガの治療のために仕事を休まざるを得なかった場合には、「休業損害」をもらえることがあります。

休業損害とは、ケガが原因で通常どおり働くことができず、その結果収入が減少した場合に、その収入を補うために支払われるお金のことです。

ケガで仕事を休んだことにより、収入が減ってしまうことは珍しくありません。

本来受け取れるはずのお金をきちんと受け取るために、休業損害について知っておきましょう。

このコラムでは、休業損害を請求できる条件や請求方法について弁護士が解説します。

交通事故のケガで仕事を休んだ場合には休業損害が請求可能!

交通事故によるケガで仕事を休んだ場合、被害者は、加害者(または加害者が加入する保険会社)に「休業損害」を請求できます。

たとえば、次のような場合です。

- 入院して働くことができず、収入が減少した

- 通院のために仕事を休み、収入が減少した

- ケガの痛みで仕事の能率が落ち、収入が減少した

休業損害を請求できる条件とは

休業損害を請求するためには、原則として被害者が交通事故の発生時に仕事に就いている必要があります。

したがって、無職の人や生活保護受給者、年金受給者など、仕事をしていない場合は原則として休業損害が認められません。

なお、あとで述べるように、専業主婦(夫)は休業損害を請求できます。

一口に打撲といってもその程度はさまざまです。治療の必要がないほどの軽傷であれば、仕事を休んだとしても休業損害は支払われないでしょう。

休業損害を請求できる期間とは

休業損害を請求できる期間は、一般的にはケガの治療を開始してから完治するまでです。

また、完治せずに後遺症が残る場合は、症状固定日(医師にこれ以上症状がよくならないと判断された時点)までです。

もっとも、ケガの程度や治療の経過、仕事への影響などにより、休業することが相当といえる期間に限って休業損害が認められます。

なお、後遺症が残り、症状固定後も将来の収入が減少してしまうことがありますが、その場合、実務では次のように別々の項目として損害を計算します。

【交通事故のケガによる収入減少】

| 収入減少が生じた時期 | 項目 |

|---|---|

| 完治または症状固定前 | 休業損害 |

| 症状固定後(後遺障害) | 逸失利益 |

休業損害の計算方法

休業損害の金額は、次のように計算します。

- 1日あたりの損害額(仕事をしていれば得られていたはずの収入=基礎収入)を算出

- 実際に休んだ日数を算出

- 1と2をかけて、休業損害を算出

休業損害額=日額基礎収入×休業日数(※)

※休業日数は、治療期間内で実際に休業した日数のうち、ケガの内容・程度、治療過程、仕事の内容などを見て、妥当な日数が認められます。実際に休んだ日数=休業日数とは限りません。

【職業別】休業損害の計算方法

ここでは、次の4つのパターン別に休業損害を見てみましょう。

実際の収入に基づいて計算するため、給与所得者・自営業・専業主婦(夫)など、働き方の形態や立場によっても変わってきます。

- 給与所得者(サラリーマンなど)

- 自営業

- 専業主婦(夫)

- 学生・無職者

次に、被害者の職業や立場ごとに「1日あたりの収入」の計算方法を説明します。

(1)給与所得者(会社員など)

給与所得者の1日あたりの収入は、次の計算式で計算します。

【計算式】

交通事故前3ヵ月分の給与額の合計÷90日(※)=休業損害額

※実際に出勤した日数で割ることもあります。

交通事故前3ヵ月分の給与額には、基本給と付加給(=時間外手当・通勤手当などの各種手当)を含みます。

賞与(ボーナス)も考慮する場合は、事故前1年分の給与額から1日あたりの収入を計算することもあります。

【具体例】

5月10日に交通事故で受傷、入通院のため6月中旬まで会社を休んだ(休業30日)。

2月の給与:25万8,000円

3月の給与:30万4,400円

4月の給与:23万5,000円

1日あたりの収入……(25万8,000円+30万4,400円+23万5,000円)÷90=8,860円

休業損害額……8,860円×30=26万5,800円

(2)事業所得者(自営業)

事業所得者の1日あたりの収入は、次の計算式で計算します。

交通事故の前年の確定申告書に記載された所得金額の合計÷365=休業損害額

確定申告をしていない場合は、預金通帳の入金状況などから収入を証明することになるでしょう。

ただし事業所得者の減収の状況は仕事の内容やけがの程度によってさまざまであり、上記の方法による算定が現実の減収額と乖離がある場合もあります。

その場合には事故によって業務にどの程度の影響が生じ、どの程度の減収が発生したのかを詳細に立証する必要性があるため、上記の計算方法を採用しない場合もあります。

(3)専業主婦(夫)

専業主婦(夫)は、交通事故のケガで家事ができなくなったとしても、収入が減るわけではありません。

しかし、洗濯や掃除、料理などの家事労働は、人を雇えばお金がかかるものであり、経済的な価値があると考えられています。

そのため、専業主婦(夫)であっても、交通事故でケガをし、家事労働に支障が出た場合には、休業損害を請求できます。

専業主婦(夫)の休業損害は、「賃金センサス」の女性労働者の全年齢平均給与額を基礎収入として算定します(専業主夫の場合も女性の基礎収入で算定される)。

「賃金センサス」とは、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」のことで、毎年、性別・学歴・年齢などで分類した平均賃金を公表しています。そして、専業主婦(夫)の1日あたりの基礎収入は、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均給与額を365日で割った金額とされています。

なお、2021年の賃金センサスの女性労働者の全年齢平均給与額は、385万9,400円です。

ただし、就労もしている兼業主婦(夫)の場合は、就労による1日あたりの基礎収入と、家事労働による1日あたりの基礎収入を比べ、金額の大きいほうを請求することになるでしょう。

(4)学生・無職者

学生や無職者・失業者など、交通事故時点で仕事に就いていなかった場合、原則として休業損害は請求できません。

ただし、近い将来に就業する可能性が高かったといえる場合には、賃金センサスや予定就職先の給与推定額から1日あたりの収入を算出し、就職が遅れた日数分の休業損害を請求できることがあります。

近い将来に就業する可能性が高いとは、どのような場合ですか?

たとえば、交通事故の時点で就職の内定をもらっていた場合などです。

休業損害の請求方法(必要な書類・請求先)

ここでは、休業損害の請求に必要な書類や、請求先について説明します。

(1)休業損害の請求に必要な書類

休業損害の請求には、実際に仕事を休んだ日数や、いくら収入が減ったのかを証明する書類が必要です。

| 必要な書類 | |

|---|---|

| 共通して必要な書類 | • 診断書 • 診療報酬明細書 など |

| 会社員など給与所得者 | • 休業損害証明書 • 源泉徴収票 など |

| 自営業者など事業所得者 | • 前年の確定申告書 など |

| 専業主婦(夫) | • 家族構成表 など |

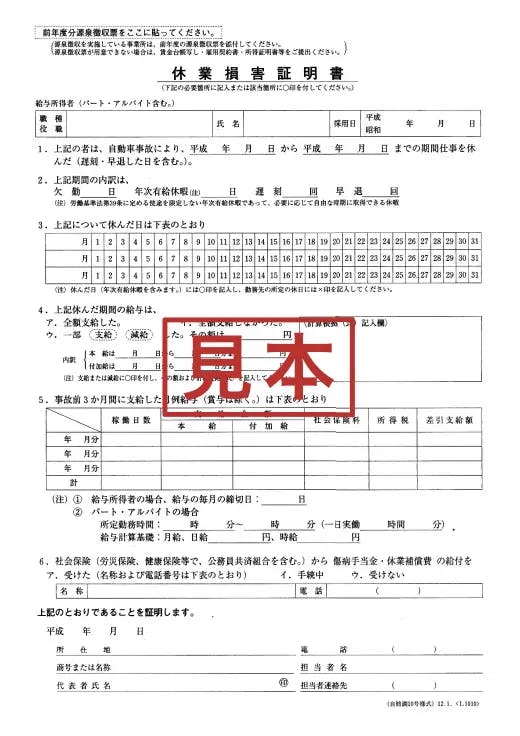

【休業損害証明書】

(2)休業損害の請求先

休業損害証明書の用紙は、通常は加害者の保険会社から送られてきます。

これを勤務先に提出して必要項目を記入してもらい、保険会社に提出しましょう。

なお、自営業や専業主婦(夫)の場合は、休業損害証明書の提出は不要です。

有給休暇を使っても休業損害は請求可能

ご存じのとおり、有給休暇を使った場合、収入は減少しません。

しかし、交通事故によるケガで有給休暇を取得した場合でも、休業損害は請求できます。

これは、交通事故によるケガのせいで、本来使う必要がなかった有給休暇を取得せざるを得なくなったと考えられているためです。

休業損害がもらえるタイミング

休業損害は、治療の終了または症状固定後に示談交渉を行い、示談成立後1週間~1ヵ月程度で治療費や慰謝料などとともに振り込まれるのが通常です。

ただし、示談交渉開始までに時間がかかったり、交渉が長引いたりしそうな場合には、保険会社と交渉し、治療費や休業損害などの一部を先払いしてもらえる場合もあります。

これを「内払い」といいます。

請求できるお金の内訳について詳しくは「交通事故被害で請求できる損害(ケガ・傷害)」をご覧ください。

弁護士に依頼すれば、休業損害に限らず、治療費や慰謝料などについても、ご本人に代わって示談交渉を行ってもらえます。

さらに、弁護士の交渉により、最終的に受け取れる賠償金の増額が期待できるでしょう。

【まとめ】交通事故によるケガで仕事を休んだら、休業損害がもらえる可能性あり

交通事故のケガで仕事を休んだことが原因で収入が減った場合、休業損害をもらえるのが原則です。

また、専業主婦(夫)や、近い将来に就業する可能性が高いといえる場合も、休業損害の対象になります。

もっとも、休業損害を請求するために必要な書類を集めて提出したり、保険会社と交渉したりするのは大変なことでしょう。

ケガにより体がつらいときであればなおさらです。

弁護士が交渉すれば、保険会社が最初に提示してきた金額から賠償金を増額できることも少なくありません。

交通事故の被害にあい、賠償金請求のことでお悩みの場合はアディーレ法律事務所にご相談ください。

キーワード検索により、ご自身と似た事例を探すこともできますので、アディーレ法律事務所における「交通事故解決事例集」もぜひご覧ください。

アディーレでは、大阪府内のさまざまな地域にお住まいの方から、お問合せいただいております。

大阪にお住まいの方で、交通事故の賠償請求をしたいならアディーレにご相談ください。

【対応エリア】大阪市都島区・福島区・此花区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・西淀川区・東淀川区・東成区・生野区・旭区・城東区・阿倍野区・住吉区・東住吉区・西成区・淀川区・鶴見区・住之江区・平野区・北区・中央区・堺市堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、和泉市、箕面市、藤井寺市、東大阪市など

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。